为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“重温经典”频道正陆续展播一批抗战题材经典影视作品。其中,纪录片《东北抗联》于9月2日起在频道播出。

该片以1931至1945年间东北抗日联军在中国共产党领导下的斗争历程为主线,借助文献资料、历史影像、人物访谈与情景再现等,系统梳理了抗战时期的关键时间节点,多角度呈现了杨靖宇、赵一曼等英雄儿女的感人事迹,深情讴歌了东北抗联不畏强敌、坚守信念的伟大精神与历史功绩。

《东北抗联》的编导仲晓捷曾在该片首播后撰文回顾了这段难忘的创作历程,通过她生动的讲述,带领观众共同铭记抗战历史,传承抗联精神。

原文《透过镜头——拍摄<东北抗联>的日子》刊发于《中国电视(纪录)》2014年第10期(作者仲晓捷,纪录片《东北抗联》编导)

本文编辑:赵聪 毛逸

回忆,有的时候,是一种美好;也有的时候,是一种内心的撕裂和疼痛。在拍摄《东北抗联》那些无法忘怀的日子里,我们每天都带着沉重的心情,在时空的隧道穿梭。我们所目睹的一切,让心灵经历了一次又一次的震颤。

往事,不堪回首。那段岁月,留下了一段滴血的伤痛。

《东北抗联》片段

1931年9月18日,当侵略者的枪声打破了文明古国的宁静,东北人民从此走进了14年血雨腥风的暗夜,生灵涂炭、国破家亡。这段日子里,我们透过摄像机的镜头,真实地记录了无数英雄亲人的回忆,无数抗联后代的讲述。我们的眼前有刀光血影,也有尸骨累累。长歌当哭,黑土地上浸润的斑斑血迹,已凝成了这片沃野上不朽的丰碑。

时间的河流,依旧缓缓流淌,拍摄《东北抗联》的日子,随同我们的记忆,已融入了岁月的河道,日夜不息,奔涌向前。

记得是2011年的年底,我们拍摄的大型人文纪录片《长白山》在全国热播后,引起了很大的震动。沉浸在成功喜悦中的大家还没走出兴奋,栏目组又接到了拍摄纪录片《东北抗联》的紧急任务,大家都为肩上的伟大重任而自豪。

新的挑战开始了,我们紧锣密鼓地进入了筹备工作。14年漫长的历史,从哪里开始?怎样才能把这段饱经磨难的岁月再现给后人?我们开始意识到使命的艰巨了。

清楚地记得,《东北十四年沦陷史》的编委,我们这部片子的专家李茂杰老师,在黑、吉、辽三省的专家研讨会上说:“我们要用抗联精神拍摄东北抗联”,这一剂强心针,成了日后我们艰苦拍摄工作的精神支柱,也是我们一路走来,大家互相勉励的一句经典名言。

大型文献纪录片《东北抗联》,在2013年初一个寒风凛冽的季节开机了。这是个不寻常的冬天,出奇的寒冷。

为了真实地再现东北抗联战士和官兵在冬天里的艰苦生活和对日斗争的残酷,我们拍摄工作的重点转移到了长白山区,当年抗联战士生活战斗的地方。

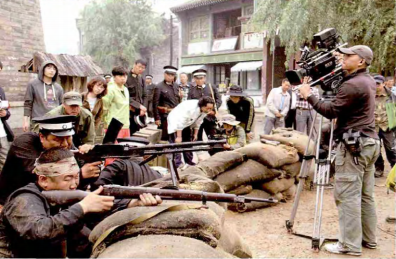

纪录片《东北抗联》工作照

在东北的三九天,我们的摄制组浩浩荡荡地进入了中国东北部最冷的深山老林。车轮碾压着厚厚的积雪,吱吱作响,外面哈气成霜,这里才是真正的林海雪原。那年的雪下得特别大,来得也特别勤。密林深处的积雪,都已齐腰深。积雪压断的树枝,压塌的房屋,随处可见。尤其是月黑风高的夜晚,大树冻裂的噼啪声和动物的嚎叫声,给这个严寒的冬夜增添了凄清和恐惧。无眠的夜晚,大家不约而同地想象着,当年的抗联战士在缺衣少弹的情况下,是怎样吃着草根树皮与敌人周旋作战的?他们是怎样在地冻天寒中挑战着生命的极限?

摄制组在吉林省抚松县的漫江村安营扎寨了。全村的男女老幼都成了我们的演员,清一色地穿上了抗战时期的服装。在今天的小山村里,不时有炮火响起,不时有硝烟弥漫。进了村子,好像走回了过去的年月。让人难忘的是热诚淳朴的村民们,他们既当演员,又为摄制组服务。镇里的书记姓杜,是个文弱的女子,她说从没见过这架势,开始时热情饱满,十几天跟下来,已变成灰头土脸的抗联女战士了。过后,她深有感触地告诉我们,这是此生最有意义的经历。

纪录片《东北抗联》工作照

如果是休假,北国这时是最美的仙境,雪天相连,厚厚的白雪在树干枝头招摇,连空气都是甜的。可我们却没有一丝情调,在外面站一会都会冻透的季节,大家要从天蒙蒙亮,忙到夕阳西下。老百姓为我们熬制的姜水,出门时是滚烫的,到外面,盛到碗里,喝起来已经是温的了。

漫江村,是吉林省保护较为完好的旧村落,房屋大部分都是七、八十年前的老屋,有的已有上百年了。居住条件比较艰苦,摄制组的人几乎都是城里长大的,没睡过火炕。晚上睡觉,刚进被窝还很热乎,早晨起来,额头都是霜。好多人感冒了,都咬牙忍着不说。大家心里不断重复李茂杰老师的那句话:“用抗联精神拍摄东北抗联”。

制片人李晓兵的压力最大。这个刚烈的男人,白天和摄像们一起摸爬滚打,找不着哪个是他,晚上还要研究明天的拍摄计划,讨论脚本到深夜,没睡过一个囫囵觉。他对片子的拍摄要求极高,既要好,又要精。几天下来,他起了满嘴的大泡,来的时候还是一个很精神很帅气的男人,半个多月后,老了好几岁,都变成当地的村民了。以至于摄制组撤离的时候,老百姓都跟他依依不舍。

漫江村,在这个寒风肆虐的冬季,着实热闹了一阵子。

为了拍摄现存的遗址遗迹,寻找健在的知情者和抗联后代,我和摄像宋彦魏、摄像助理王颐宁,驾车开赴了中国的北部边陲,用车轮碾压着厚厚的冰雪,开始了重走抗联路。在东北最冷的三九天,23天里,我们驱车走访了22个市县。几乎每到一地,都是上午采访,下午就开车赶往另一个拍摄地,每天行程五、六百公里。

《东北抗联》片段

在伊春,我们驱车寻找当年李兆麟和赵尚志创办的无线电学校遗址。在当地向导的带领下,我们的越野车开进了人迹罕至的原始森林。这里的大雪像棉花一样白,阳光透过树梢洒在雪地上,刺得人睁不开眼睛。积雪已经将当年的遗址上矗立的石碑淹没了,雪比人高。由于没有经验,车上没有带任何除雪工具,我们只好下车,坐在雪堆上,用手和树枝扒雪,从碑顶扒到地面。几个小时过去,王颐宁的手指已经冻弯,无法伸开,真担心一用力就碰折了。留着胡子的摄像宋彦魏,从雪堆里钻出来的时候,头发和胡子全是霜,变成了“圣诞老人”。我们摸自己的脸,就像在摸一个面具,一层硬壳,没有一点知觉。大自然用寒冷,挑战着我们的耐力。

在小兴安岭地区,在杂树伴生的原始森林里,冬季的白桦树生动地点缀着冬眠的树林,这里美得安详。站在千里冰封的北国大地上,我们无暇欣赏夕阳余晖下的密林风光。严寒中,我们常常触景生情,想象着那个年月的抗联战士们,他们每天是怎样过来的?怎样翻山越岭与敌人周旋?

《东北抗联》片段

为了节省时间,我们从黑龙江东部中俄边境的嘉荫县出发,要在晚上赶到黑龙江西部中俄边境的满洲里。因为我们已经出来拍摄20多天了,台里正做后期,等着素材,每个人的心里都火急火燎的。宋彦魏既是摄像,又兼司机,千里路程,怕他坚持不了。早晨出发时,我和他商量,中途是否停下住一宿,他硬说没问题。

嘉荫县到满洲里的千里冰雪线上,我们三人出发了。开始时,我们还很兴奋,不时有话题。可没走一半的路,车里听到的只是不停的跺脚声。越走车里越冷,开始以为是车里的暖风坏了,停车检查,没有问题,原来是我们已走进了寒冷深处。

我们的车在覆盖着白雪茫茫草原上疾驰。雪天相连,没有参照物,如果不看表,还没感到我们的车在飞奔。在这条路上,我们的车像脱缰的野马,今天想起来,真有点后怕。

过了内蒙古自治区的阿荣旗,已经没有了高速公路了。马路只有宽不到一米的柏油路裸露着向前延伸,车轮几乎是压着柏油路两边的雪愣往前开。冬天的草原上,我们的车只是这一望无际雪野上一个动态的小圆点。草原上的风大,雪沿着风向,呼啸着横穿马路,整齐有气势,急忙让王颐宁拍了下来,原来冬季的草原有另一番的壮美。

十多个小时后,我们的车驶进了满洲里地界。这里的气候,是少有的干冷,外面温度接近零下40度。我们的摄像宋彦魏下车时,鞋一下子就粘到了地上,我们开玩笑说,满洲里太热情了,是想留住你。为了省钱,我们每到一个地方,都要开车走访好几个宾馆,只为找个温暖且价格便宜的住处。

满洲里的夜晚,没有边境独特的繁华和热闹,寒冷把人们早早冻进了被窝。到宾馆住下的时候,我们才感到一丝温暖,这一刻是幸福的。可我意外地发现,我的脚从鞋里抽出来很费劲,原来两只脚都冻肿了,夜晚缓过来的时候钻心地疼,难以入睡,我在床上不停地翻身烙饼。原来,不光脚疼,房间里的余温也越来越少了,以至于感觉脸上有凉风在吹。本来就和衣而卧,起来穿上大衣重回被窝,还是不能解决问题。看表时,都午夜两点多了,我想象着抗联战士,冬天还睡在树林里、雪堆边,我已经很享福了,可是越想越冷。由于天亮我还要精神饱满地面对我的采访对象,无奈,我把几次拿起又放下的求援电话再次拿起。打给服务台的铃声响了十几声后,那端传来了深沉的男低音,我告诉他,我冷得睡不着了,能否借给我一床被子。他很热情地说,马上送来。压上服务员送来的棉被,重回被窝,我进入了梦乡。满洲里,这个美丽冻人的冬季,给了我一个难忘的夜晚。抗联战士们当年度过的严寒岁月,我们终于体验到了。

《东北抗联》片段

1940年秋冬,东北抗联遭到严重挫折,根据抗联与苏联方面达成的相互支援与合作的协议,苏方承诺并允许抗联部队在困难情况下,可以转移到苏联境内。

为了拍摄当年抗联部队88旅在苏联生活战斗的痕迹,我们摄制组决定到俄罗斯的远东去。2013年5月6日,16位东北抗联的后代和我们一起,汇聚到中国的北部边陲,黑龙江省牡丹江市的东宁县。他们从这里出境,前往俄罗斯的远东地区寻找父辈生活战斗的足迹。俄罗斯远东的缅怀之旅开始了。

半个多世纪的等待,抗联后代们的愿望终于付诸实施了。此行有周保中的女儿周伟、李兆麟的女儿张卓雅、柴世荣的孙女柴娥丽、李红光的女儿李健英、李范五的儿子李多力等,他们都是当年在苏联出生,并在苏联的保育院度过了没有父母陪伴的幼儿时期。他们此生的最大心愿,就是要到自己的出生地,自己父辈浴血奋战的地方去看一看。

《东北抗联》片段

几经辗转,列车离此行的目的地越来越近了。哈巴罗夫斯克在他们心中已不再是一个城市符号,这片土地的意义,是一段历史的伤痛,也是每个中国人无法抹去的记忆。

抗战时期,为便于统一领导和管理,当时在苏联远东地区设立南北两个临时驻屯所,为了称呼上的方便,把临时驻屯所称之为“野营”。

当时的北野营,即北驻屯所,位置在伯力(今天的哈巴罗夫斯克)东北75公里处的苏联境内,黑龙江南岸的费·雅斯克村,这里有少量房屋,主要是帐篷。因其地处伯力东北,为了与伯力南边双城子附近的另一处野营相区别,故称北野营。当时,这里山峦起伏,森林茂密,依山傍水,夏可游泳,冬可滑雪,是进行军事训练的好地方。

坐了一夜的火车,我们在中午到达了哈巴罗夫斯克的费·雅斯克村。今年的春天来得晚,已经进入五月了,这里的树木才刚刚吐出嫩芽。

《东北抗联》片段

我们带着路上买来的鲜花来到了村外的白桦林。在这片一望无边、优雅安静的白桦林里,静静地安葬着1941年至1945年,生活战斗在费·雅斯克村的苏联红旗军88旅的军人、远东联合部队的军人,和中国的抗联战士。为了保卫世界和平,他们的热血洒在了这片土地上。

静卧的石碑上,我们看不到沉睡者的名字,也无法想象逝者的遗容。只有这片土地和白桦林,见证着日月的变迁,铭记着他们的功绩,静静地陪伴着他们的英灵。

当我们把鲜花敬献到墓碑上,把从北京带来的二锅头洒在烈士的灵前,李兆麟将军的女儿张卓娅跪在地上失声痛哭,那哭声穿过了这片白桦林,传出了很远。对亲人的哀悼,对沉睡在这里无数英灵的拜望,千言万语已被哭声淹没了。

《东北抗联》片段

当柴世荣将军的曾孙柴龙和王效明的儿子王民把张卓娅从地上搀扶起来的时候,两个年近半百的刚烈男人,哭声也止不住了。这个下午,在他乡异国,在这片见证着岁月沧桑的白桦林里,我们所有人的泪水都在脸上横流。

沉睡在这里的抗联英雄,你们一定听到了我们每个人发自心底的述说,也看到了千里迢迢来自祖国亲人的问候。也许,你们的亲人至今也无法找到你们的下落,但我们都是你们的亲人。没有你们的牺牲,我们怎会有今天的幸福生活,人民永远也不会忘记你们。在费·雅斯克村的西面,是静静流淌的阿穆尔河,它从远东流向中国的黑龙江。已近黄昏,我们来到了河边。过去,抗联战士运送武器都是从这里经过的。今天的阿穆尔河波平如镜,水下的鹅卵石清晰可见,不知它在这里静卧了多少年,是否见证了时代的更迭。

临行的时候,李兆麟的孙女李海英告诉我,她此行带来一个重要的礼物是口琴,她想在阿穆尔河边为逝去的英雄们吹上一曲《莫斯科郊外的晚上》,告诉沉睡在这里的英雄们,我们来看你们了。

李海英不但油画画得好,口琴吹得也很专业。悠扬的口琴声响起了,哀怨、忧伤。高山静默,大地无语,夕阳下的阿穆尔河,在静静地聆听着。远处,一只小船,正迎着夕阳划向远方,划向水的尽头。水的前方是中国,是英雄的故乡。

《东北抗联》片段

纪录片《东北抗联》的拍摄结束了,沉睡在这片土地的英灵,你们安息吧!如果地下有知,待你们魂归故里时,看到了你们用热血浇铸的新时代,你们会含笑九泉的。历史会记住你们,人民将永远怀念你们。

《东北抗联》,会让全世界的人们更加痛恨战争,也会更加热爱和平。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...